睡眠に悩んでいる方の中には、眠りが浅くて、十分な休息が取れないと感じている方もいるのではないでしょうか?

浅い眠りに効果的なのが睡眠法の一つが「睡眠制限療法」です。

睡眠制限療法は、睡眠の浅さだけではなく、不眠症治療にも使う睡眠の王道テクニック

この記事では、睡眠制限療法の基本的な概念と、それをどのように実践すれば良いかをわかりやすく解説します。

睡眠制限療法とは?

睡眠制限療法(Sleep Restriction Therapy)とは、眠る時間を意図的に制限して、睡眠の質と効率を高める方法です。睡眠効率85~90%を基準にして、睡眠の質を高めてから睡眠時間を伸ばす方法をとるため、睡眠効率療法と呼ぶこともあります。

不眠症の治療や改善に用いられる認知行動療法(CBT-I)の行動療法の核となっている方法です。

ちなみみ睡眠効率とは、以下の計算式で求めます。

睡眠効率 = (実際に眠っていた時間 ÷ ベッドにいた総時間)× 100%理想的な睡眠効率は 85%以上 とされていますが、不眠症の方はこれが70%以下になっている場合が多いです。そのため、睡眠効率を85%に高めてから、睡眠時間を伸ばし、「質の高い睡眠時間を伸ばす」方法をとります。

【睡眠効率とは?】快眠するシンプルな法則「睡眠効率90%×7時間睡眠」―睡眠の質と量を高める重要な指標―

睡眠効率が低いと起こる3つの問題

1.睡眠の質が低下する

睡眠効率が悪い状態では、眠りが浅く、途中で目が覚めやすくなります。

そのため、夜中に何度も目を覚ます中途覚醒や、朝早くに目覚めてしまう早朝覚醒が起こりやすくなります。

このように睡眠の断片化すると、体や脳が十分に休息できません。結果、日中に疲労感が残ったり、集中力の低下、気分の落ち込みといった影響が現れます。

2.「眠れない」という不安が強まる

睡眠効率が低いと、ベッドに長時間いるにもかかわらずなかなか眠れない状態が続きます。

そうすると、「今日も眠れないのでは…」という不安や焦りが強くなり、逆にそれがプレッシャーとなって眠れなくなるという悪循環が生まれます。

このような精神的ストレスは、心身の緊張を高め、さらに入眠を妨害する結果になります。

3.ベッドを「眠れない場所」と脳が認識してしまう

本来ベッドは「眠る場所」として脳は認識するべきですが、ベッドで眠れない経験を繰り返すと、脳は「ベッド=眠れない場所」と誤った学習します。

結果、ベッドに入るだけで緊張したり不安を感じたりして、入眠がより困難になります。

これは「条件づけ」の一種で、不眠症を慢性化させる要因の一つです。

睡眠制限療法の4つの快眠効果とは?

1.睡眠の質が高まる

睡眠制限療法を続けることで、「実際に眠っている時間」と「ベッドで過ごす時間」の差が縮まり、睡眠効率が高くなります。

その結果、たとえ睡眠時間が短くても、深くて質の高い眠りが手に入ります。

疲労回復も向上し、日中の活動が楽になります。

2.「眠れないこと」への不安が軽減する

眠れない夜が続くと、「また眠れなかったらどうしよう」と不安にとらわれがちです。

そうなると、入眠時にプレッシャーや不安が生まれ眠れなくなります。

しかし、睡眠効率療法は「眠れない場合は、就寝時間を遅らして睡眠効率を高める方法」をとります。

結果、これが入眠時のプレッシャーや不安を取り除き、睡眠に導きます。

2021年に不眠症に対する逆説的意図(「あえて起きていよう」と逆のことを考える方法)の研究チームは、「寝つきが速くなる」「中途覚醒の回数が減る」「眠れない不安が軽くなる」「休息できた感覚」が向上したと報告しています。

3.不眠症の改善効果が高い

睡眠制限療法は、不眠症の改善効果が高いです。

3か月以上続く慢性的な不眠症の治療法として最高級の実績を持つCBT-I(不眠症の認知行動療法)の、行動療法の中でコアとなる睡眠法です。

2025年研究の睡眠制限療法の研究チームは、わずか6週間の睡眠制限療法(電話サポート付き)のみで不眠症の症状が改善したと報告しています。

治療群の47%が臨床的に改善し、30%が不眠症を克服(寛解)しました。さらに、その効果は3か月後・6か月後にも持続していたことが確認しています。

4.中途覚醒が減少する

睡眠制限療法は、中途覚醒を減らす効果があります。

これは睡眠時間を短くすることで、睡眠圧(脳の眠る欲求)が高まったためと考えられます。

2020年の不眠症に関する睡眠制限療法の研究チームは、規則正しい就寝時間に比べて、就寝時間を遅らし睡眠制限をする方法は「睡眠継続性」に大きな改善効果があったと伝えています。睡眠の継続性とは、長く眠り続ける力のことです。つまり、中途覚醒(または夜中の覚醒時間)が減少したといことです。

睡眠制限療法の2つの注意点

1.初期段階では日中の眠気が強くなる可能性がある

初期段階では睡眠時間が短く感じられるため、日中に眠気を感じる可能性があります。

そのため、重要な仕事や予定が少ない期間に始めることをお勧めします。

ただし、もともと眠れていない人の場合は、悪影響が小さくなります。

2.双極性障害やパニック障害など一部の人は、症状の悪化につながる可能性がある

意図的に睡眠時間を縮めるため、ストレスや不安が一時的に高まる可能性があります。

そのため、双極性障害など一時的な睡眠制限が症状悪化につながる可能性がある場合は、要注意です。

何か病気を患っている場合は、病院の先生と相談しながら行うことが大事です。

睡眠制限療法の具体的な4ステップ

①睡眠効率を計算する

睡眠効率=睡眠時間÷ ベッド時間。

WEBで自動計算するページはこちら。

②睡眠効率が85%未満であれば、ベッドにいる時間を減らす

実際の睡眠時間とベッド時間が同じになるように、ベッドに入る時刻を遅らす。

1週間は睡眠スケジュールを厳守。日中の昼寝は禁止。

③睡眠時間の調整:睡眠効率が85%以上になったら、睡眠時間を15~30分延長する

A:睡眠効率85%未満

眠気が感じない場合は、ベッド時間を15分短縮

B:睡眠効率85~90%

②の睡眠スケジュールを維持

C:睡眠効率90%超え

十分な睡眠がとれていない場合は、ベッド時間を15分長くする

④睡眠に満足するまで③を繰り返します

目安としては推奨の睡眠時間である「7時間以上」。ただ個人差があるため、睡眠の満足感で決めてOKです。

睡眠制限療法の方法は「Sleep Foundation(スリープ・ファウンデーション)」を参考にしています。

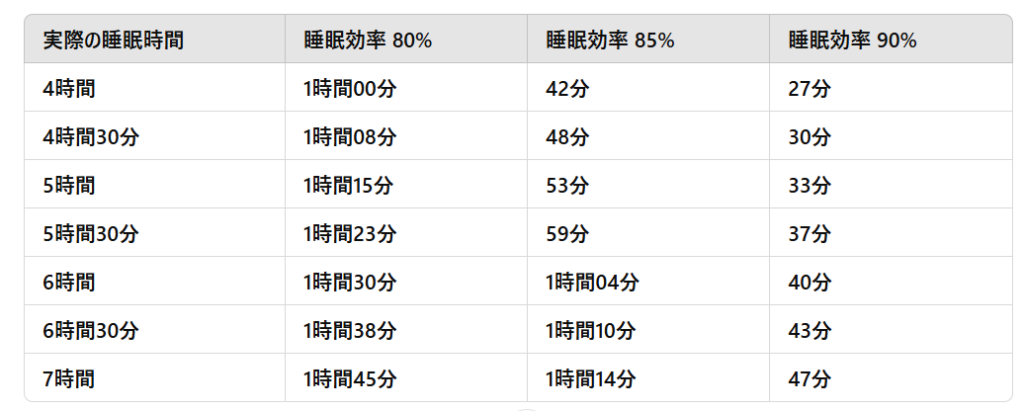

以下は実際の睡眠時間別の「ベッドにいる間の覚醒時間」

睡眠のゴールは「眠気で眠る習慣をつけること」

睡眠制限療法は、「眠気を高めて眠る方法」とも言えます。

睡眠のゴールは、「がんばって眠る」から脱却し、「自分が決めた就寝時間になれば、自然と眠気が来て、そのままベッドでストンと眠れる習慣を作ること」です。

睡眠コントロールは、眠ることをコントロールするのではなく、「決めた就寝時間に眠気が来る習慣をつくる」ための行動をコントロールすることです。「睡眠を改善する」における「睡眠」はある意味では略し言葉で、実際には「睡眠・覚醒リズム全体」を意味することだからです。

参考動画:睡眠の質が低下する3つの習慣とは?浅く眠る癖がつく「低睡眠圧習慣」を改善

まとめ

睡眠制限療法は、「長く眠ること」ではなく「質よく効率的に眠ること」に重きを置いた、科学的根拠に基づくアプローチです。不眠に悩む多くの方にとって、ただベッドにいるだけの時間を減らし、本当に必要な睡眠だけを確保することで、眠りの質と満足感が大きく向上します。

実践には多少の根気が必要ですが、正しく行えば睡眠習慣が改善され、不安の軽減や日中のパフォーマンス向上にもつながります。ご自身の状態や生活スタイルに合わせて、無理のない範囲で取り入れてみてください。